Le dropshipping semble être LA solution low-cost pour lancer son business, mais cette simplicité apparente cache des obligations légales critiques que vous, développeur passionné par l’efficacité et l’éthique open source, ne pouvez ignorer.

Cet article démontre pourquoi cette activité, bien que légitime, exige une structuration rigoureuse pour éviter les pièges réglementaires qui pourraient mettre à mal votre projet tech. Vous découvrirez les 5 piliers juridiques incontournables, les erreurs à éviter pour préserver votre réputation numérique, et comment sécuriser vos partenariats fournisseurs, autant de clés pour transformer cette opportunité en business scalable et conforme.

Sommaire

Dropshipping : légal ou pas ? La réponse claire et directe

Le dropshipping est une activité parfaitement légale en France, à condition de respecter un cadre réglementaire strict. Pour un adepte des outils numériques et amateur de solutions optimisées, c’est une opportunité agile, mais nécessitant rigueur juridique. Comme dans un projet IT, la clarté des processus et la prévention des risques sont des atouts décisifs.

Le principe du dropshipping s’assimile à celui d’un chef de projet IT : vous gérez une boutique en ligne, transmettez les commandes à un fournisseur, et ce dernier expédie directement aux clients. Pas de stock, mais une responsabilité juridique entière : vous êtes le vendeur légal, même sans voir le produit. Comme un développeur qui teste un outil open source avant de l’intégrer à son projet, la vérification des fournisseurs est cruciale.

En France, le dropshipping est légal dès lors qu’il respecte un cadre réglementaire strict.

Cinq piliers garantissent la légalité :

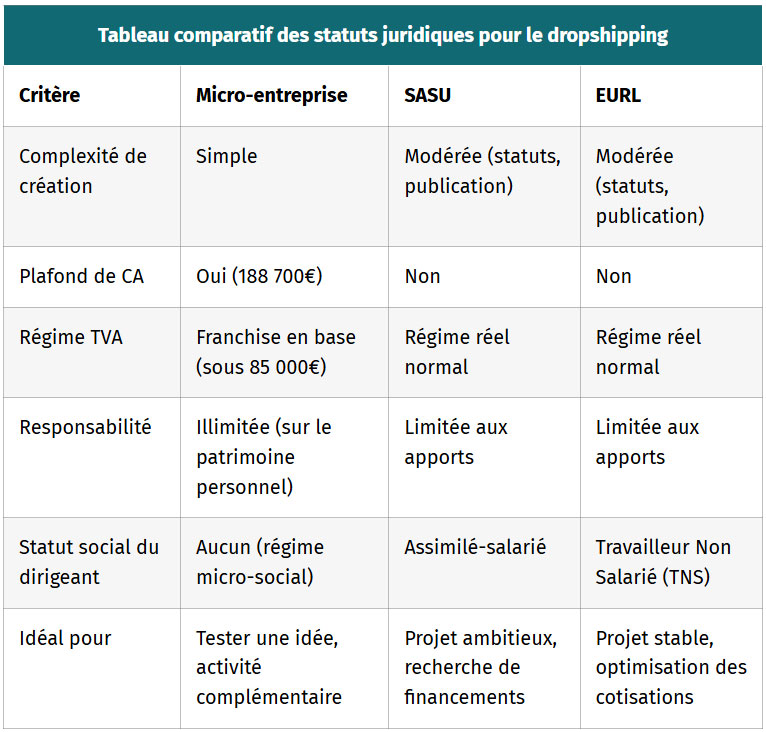

Statut juridique : Auto-entrepreneur, EURL ou SASU. Exemple : l’auto-entrepreneur offre simplicité, mais avec plafonds de chiffre d’affaires. Une EURL convient mieux pour un projet à long terme, tandis qu’une SASU apporte flexibilité fiscale.

Droits des consommateurs : Garantie légale de 2 ans, droit de rétractation de 14 jours (DGCCRF), délais de livraison clairs. Un retard répétitif peut entraîner des sanctions allant jusqu’à 3 000 € par infraction.

Conformité fiscale : TVA obligatoire au-delà de 85 800 € de CA. L’OSS simplifie les déclarations intra-européennes. Par exemple, un vendeur vendant 10 000 € en Allemagne déclare tout via le portail unique, sans démarches supplémentaires.

RGPD : Consentement explicite via des cases à cocher non pré-cochées, stockage sécurisé des données, amendes pouvant atteindre 20 M€ en cas de non-respect. Une solution comme une plateforme certifiée RGPD (ex : Shopify) réduit ces risques.

Produits conformes : Normes CE/REACH pour les jouets ou produits chimiques, interdiction des contrefaçons. La DGCCRF sanctionne les produits dangereux, avec des amendes de 15 € à 3 000 € par article non conforme.

Ignorer ces obligations expose à des risques (amendes, litiges, fermeture) : la DGCCRF rappelle que le vendeur est seul responsable, même sans lien direct avec le fournisseur. Pour un professionnel, habitué à structurer ses projets tech, ces formalités ne sont pas des obstacles, mais des garde-fous.

Malgré son apparente simplicité, le dropshipping exige une structuration rigoureuse. Des outils comme l’OSS facilitent la gestion de la TVA européenne.

Pour un professionnel, cette activité s’aligne avec une démarche méthodique : privilégiez des fournisseurs européens pour des livraisons rapides et un cadre légal clair, automatiser les processus juridiques (CGV à jour, RGPD) via des plugins ou des logiciels spécialisés, et anticipez les risques via des contrôles fournisseurs réguliers.

Une approche proactive, à l’image de sa gestion de projets tech : comme il utilise Trello pour organiser ses tâches, la structuration juridique évite les dérapages. En résumé, le dropshipping, c’est du low-code juridique : simple à lancer, mais complexe à maîtriser sans bonnes pratiques.

La première étape obligatoire : choisir et déclarer votre statut juridique

Pour structurer légalement votre activité de dropshipping, sachez que toute revente régulière impose une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Comme un développeur sélectionne le bon langage de programmation, votre statut juridique doit correspondre à vos ambitions techniques et commerciales. Voici les options adaptées à un entrepreneur technophile :

Micro-entreprise : idéale pour tester votre idée

Statut accessible via une déclaration gratuite, la micro-entreprise (anciennement auto-entrepreneur) vous dispense de TVA jusqu’à 85 000 € de chiffre d’affaires annuel. Cependant, le plafond de 188 700 € HT/année pour les activités commerciales limite votre évolutivité, surtout si vous comptez utiliser des outils d’automatisation comme Oberlo ou des solutions d’optimisation de référencement.

Parfaite pour valider un concept parallèle à votre activité IT, elle présente néanmoins un inconvénient majeur : l’impossibilité de déduire vos dépenses professionnelles (hébergement, outils d’automatisation, publicité sur Google Ads), ce qui devient pénalisant à l’échelle. Un développeur expérimenté en automatisation de tâches via Zapier ou Make.com comprendra vite ces limites.

SASU : pour projets technologiques ambitieux

La SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) protège votre patrimoine personnel et offre un statut d’assimilé-salarié. Sans plafond de chiffre d’affaires, elle convient aux développeurs anticipant une forte croissance via des outils d’optimisation ou des partenariats tech comme des API avec Shopify ou des intégrations avec des marketplaces internationales.

Flexible, elle permet de cumuler cette activité avec un emploi salarié. Idéal si vous prévoyez d’intégrer des investisseurs grâce à sa transformation facile en SAS. Le régime d’assimilé-salarié inclut une couverture santé complète (mutuelle d’entreprise, prévoyance), un critère décisif pour un développeur habitué aux avantages des contrats de travail.

EURL : équilibre entre protection juridique et fiscalité

L‘EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) limite votre responsabilité aux apports. Le régime TNS (Travailleur Non Salarié) réduit vos cotisations sociales initiales, mais offre une couverture sociale moindre à long terme. Idéal pour des projets centrés sur l’optimisation fiscale, comme l’intégration d’un site e-commerce à un CRM open source.

Recommandée pour les développeurs cherchant stabilité et optimisation fiscale, ce statut convient aux projets structurés mais moins adaptés aux besoins de financement externe. Parfait pour des modèles de niche comme la revente de périphériques gaming ou d’accessoires pour makers, où les marges dégagées compensent les contraintes sociales.

| Tableau comparatif des statuts juridiques pour le dropshipping | |||

|---|---|---|---|

| Critère | Micro-entreprise | SASU | EURL |

| Complexité de création | Simple | Modérée (statuts, publication) | Modérée (statuts, publication) |

| Plafond de CA | Oui (188 700€) | Non | Non |

| Régime TVA | Franchise en base (sous 85 000€) | Régime réel normal | Régime réel normal |

| Responsabilité | Illimitée (sur le patrimoine personnel) | Limitée aux apports | Limitée aux apports |

| Statut social du dirigeant | Aucun (régime micro-social) | Assimilé-salarié | Travailleur Non Salarié (TNS) |

| Idéal pour | Tester une idée, activité complémentaire | Projet ambitieux, recherche de financements | Projet stable, optimisation des cotisations |

Comme un développeur choisit un langage adapté à son projet, votre statut doit correspondre à vos objectifs. La réforme de la franchise TVA initialement prévue pour 2025 a été reportée à 2026. Consultez régulièrement les mises à jour de la DGCCRF pour anticiper les évolutions réglementaires, surtout si vous collaborez avec des fournisseurs asiatiques ou européens.

Les documents légaux de votre site : votre bouclier juridique

La réglementation française impose une exigence de transparence totale pour les e-commerçants. Vos documents légaux ne sont pas seulement une obligation : ils constituent un levier de confiance pour vos clients. En 2023, 78 % des consommateurs abandonnent un site sans mentions légales visibles. Ne laissez aucune faille juridique dans votre activité de dropshipping.

Les conditions générales de vente (CGV) : le contrat qui vous lie au client

Les CGV encadrent chaque transaction. Elles doivent être rédigées sur mesure : une étude de l’INPI révèle que 64 % des litiges en ligne impliquent des CGV mal adaptées. Une clause essentielle à inclure en dropshipping : la gestion des retards de livraison. Si votre fournisseur asiatique tarde à expédier, vous devez prévoir un délai de livraison élargi et un droit de rétractation automatique au-delà de ce délai.

L’identité du vendeur (raison sociale, SIREN, siège social)

Les modalités de livraison (délais réalistes en dropshipping, gestion des retards)

Le droit de rétractation (14 jours, avec remboursement sous 14 jours)

Les conditions de paiement (modes acceptés, pénalités de retard)

Utilisez LegalSifter pour générer un premier draft, mais faites relire par un avocat spécialisé. Une CGV mal rédigée peut entraîner des litiges coûteux.

Une CGV mal rédigée expose à des litiges coûteux.

Les mentions légales : qui êtes-vous ?

Obligatoires depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique (2004), les mentions légales identifient votre structure. Pour une SASU, incluez :

La dénomination sociale et votre forme juridique

L’adresse du siège social

Votre numéro SIREN et RCS

Le numéro de TVA intracommunautaire (si applicable)

Les coordonnées de votre hébergeur

Un oubli pourrait bloquer vos partenariats avec des plateformes comme Amazon. Vérifiez sur l’annuaire officiel des entreprises. En cas de litige, ces informations prouvent votre bonne foi commerciale.

La politique de confidentialité : le respect du RGPD

Depuis 2018, le RGPD impose une transparence totale. Votre politique doit préciser :

Les données collectées (email, nom, adresse de livraison)

La finalité de leur usage (gestion des commandes)

La durée de conservation (ex: 3 ans après dernière commande)

Les droits des utilisateurs (accès, portabilité, oubli)

Un outil comme FreePrivacyPolicy génère un bon point de départ, mais la personnalisation reste cruciale. La CNIL sanctionne jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial. Pour un site en Shopify, activez les outils de consentement client avant collecte.

Le bandeau cookies : obtenir le consentement

Les cookies marketing ou analytiques exigent un consentement explicite. Votre bandeau doit :

Demander l’accord avant tout dépôt non essentiel

Proposer des options (accepter/refuser/paramétrer)

Indiquer la durée du consentement (6 mois max recommandé)

Attention : Google Analytics est interdit en l’état depuis 2022 en France. Préférez des solutions comme Matomo. Un bandeau mal configuré pourrait coûter 40 000 € d’amende administrative. Utilisez Cookiebot ou Osano pour une solution certifiée.

Votre responsabilité envers le client : le cœur de la réglementation

En dropshipping, vous êtes entièrement responsable vis-à-vis du client, même si la logistique est assurée par un fournisseur tiers. Le consommateur ne traite qu’avec vous, ce qui exige une gestion rigoureuse de vos obligations légales.

Selon le Code de la consommation, vous êtes garant de la livraison conforme et dans les délais, indépendamment des tiers. La DGCCRF rappelle que votre statut de vendeur vous expose à des sanctions en cas de non-respect, même si le problème provient du fournisseur.

Le droit de rétractation de 14 jours : un non-négociable

Le client peut se rétracter 14 jours après réception, sans justification. Vous devez rembourser intégralement, même si le fournisseur ne prend pas en charge le retour. Ce risque financier est accru avec les fournisseurs étrangers : un vêtement chinois retourné génère des frais que vous assumez. Le non-respect de ce droit expose à des amendes jusqu’à 300 000 €.

Pour anticiper, prévoyez un budget spécifique pour les retours et vérifiez si votre fournisseur propose un système de gestion des retours. La DGCCRF exige aussi que vous informiez le client du processus de retour dans vos CGV, sous peine de nullité de la vente. Un client peut annuler sa commande si vous ne respectez pas le délai de 15 jours pour le remboursement.

La garantie de conformité et des vices cachés

Un produit défectueux, non conforme à la description ou inadapté à l’usage entraîne votre responsabilité. Exemple : un smartphone surchauffant après 24h relève de cette garantie. Vous devez échanger ou rembourser, puis résoudre le litige avec le fournisseur. Privilégiez des partenaires fiables pour éviter des contentieux coûteux.

La garantie de conformité couvre les défauts visibles au moment de la livraison, tandis que les vices cachés incluent des problèmes non évidents. Si un client reçoit un article endommagé, vous devez gérer le retour et le remboursement, même si le fournisseur est en faute. La jurisprudence permet au client d’agir directement contre le fournisseur en cas de vice, selon les chaînes de contrats.

Les délais de livraison : la transparence avant tout

Les délais affichés doivent être réalistes. Un retard de 5 jours sur une promesse de livraison en 10 donne au client le droit d’annuler sans frais. Anticipez en communiquant proactivement en cas de problème. La DGCCRF rappelle que les mentions comme « sous 5 à 7 jours » doivent être respectées sous peine de sanction.

Exemple : si un produit commandé en Europe met 12 jours au lieu de 7, le client peut annuler. Pour éviter cela, ajoutez un buffer de 2-3 jours dans vos estimations. Un fournisseur chinois nécessite souvent 25 à 30 jours de livraison, qu’il faut clairement indiquer. En cas de vol de colis déposé sans signature, vous restez responsable, sauf si le client a explicitement accepté ce risque.

L’importance cruciale du contrat fournisseur

Un contrat écrit avec votre fournisseur est indispensable. Il doit préciser : qualité des produits, délais d’expédition, gestion des retours et responsabilité en cas de défaut. Sans accord, vous assumez seuls tous les risques. Exemple : un fournisseur européen acceptera plus facilement de reprendre un produit non conforme qu’un partenaire asiatique, limitant vos frais imprévus.

Un bon contrat inclut des pénalités pour non-respect des délais, un processus de contrôle qualité et la prise en charge des frais de retour. Un fournisseur basé en France doit respecter les normes CE, ce qui facilite les litiges. En cas de produits dangereux, la responsabilité pénale peut être engagée, avec des peines allant jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende selon l’article L.221-15 du Code de la consommation.

Un contrat écrit avec votre fournisseur reste indispensable.

Les pratiques illégales à bannir et les sanctions encourues

Le dropshipping est légal en France, mais certaines dérives nuisent à sa crédibilité. La DGCCRF a identifié que plus de la moitié des sites contrôlés en 2022 présentaient des anomalies. Ces pratiques trompeuses ou frauduleuses exposent les entrepreneurs à des risques juridiques majeurs, impactant directement la confiance des consommateurs.

Vendre des produits contrefaits (délit pénal passible de sanctions pénales)

Afficher des promotions artificiellement gonflées (ex: prix barrés sans justification)

Diffuser des avis clients falsifiés ou non vérifiables

Indiquer de fausses origines (ex: mention « Made in France » pour des produits asiatiques)

Créer de l’urgence via des stocks limités fictifs

Cacher des informations critiques (délais de livraison, frais supplémentaires)

Les sanctions sont dissuasives. Une personne physique encourt jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende. Pour une entreprise, les pénalités atteignent 1,5 million d’euros ou 10% du chiffre d’affaires mondial.

La DGCCRF a émis 67 injonctions de mise en conformité et 22 procès-verbaux pénaux en 2022. L’organisme précise que les redressements fiscaux peuvent atteindre 10% du chiffre d’affaires en cas de TVA non déclarée.

Les consommateurs dénoncent fréquemment les non-livraisons et l’impossibilité de contacter les vendeurs. Le risque de fermeture brutale de site, laissant les clients sans recours, est un problème récurrent. La responsabilité du dropshipper reste entière, même si le fournisseur gère la logistique. Les plateformes de paiement comme Stripe ou PayPal bloquent les comptes marchands en cas de litiges répétés.

Pour un passionné par l’éthique open-source, ces pratiques contrastent fortement avec ses valeurs. Il comprendra l’importance d’une approche transparente, en alignant son activité avec les obligations du Code de la consommation.

La conformité prévient des redressements fiscaux, des amendes massives et de la dégradation irréversible de la réputation de la marque. Les obligations incluent notamment la TVA (régime OSS pour l’UE), les mentions légales obligatoires (SIRET, adresse postale) et la gestion des données conformément au RGPD.

Le dropshipping hors de France : un aperçu des règles du jeu

Le dropshipping à l’international présente des règles variables selon les pays. Une méconnaissance locale expose à des risques juridiques ou de réputation.

En Belgique : des règles proches mais une logistique linguistique clé

Les obligations suivent les directives UE (droit de rétractation, garantie légale). Les mentions légales, CGV et supports marketing doivent être en français, néerlandais ou allemand, sous risque de sanctions. Une traduction fiable ou un partenaire local est indispensable.

En Suisse : des formalités douanières et une TVA sur-mesure

Hors UE, la Suisse exige des formalités douanières et une TVA spécifique. Le DDP (Delivery Duty Paid) évite les frais imprévus pour le client, à CHF 2,50 par envoi. Utilisez le guide de la douane suisse pour calculer les franchises TVA (CHF 62 à 192,30 selon le taux).

Dans l’UE : des obligations harmonisées et l’outil OSS

L’Allemagne et l’Espagne suivent les cadres de l’UE (RGPD, droits des consommateurs). Le Guichet Unique TVA (OSS) centralise les déclarations pour les ventes intra-UE. Un numéro de TVA local reste nécessaire si les produits sont stockés dans un pays membre (ex : Amazon FBA).

Une recommandation clé pour les marchés internationaux

Avant d’aborder un nouveau marché, un accompagnement local est incontournable. Juristes ou comptables locaux évitent des erreurs coûteuses. Les sources officielles comme la DGCCRF ou la douane suisse sont des alliés stratégiques.

Le dropshipping est une activité légale en France, à condition de respecter les obligations légales : structure juridique déclarée, conformité des produits, protection des données, et transparence commerciale. En suivant ces principes, vous transformez un modèle économique prometteur en une entreprise durable, tout en sécurisant votre activité et votre relation avec les clients.

FAQ

Le dropshipping : une activité légale en France ?

Oui, le dropshipping est une activité parfaitement légale en France, à condition de respecter le cadre réglementaire strict. En tant qu’entrepreneur tech, vous devez considérer cette activité comme un projet à structurer : déclaration au RCS, conformité des produits aux normes européennes, et respect des droits des consommateurs sont des impératifs. Comme un développeur vérifie la compatibilité d’un outil avec son stack technique, préparez-vous à aligner vos pratiques sur les obligations fiscales (TVA, IOSS), la protection des données (RGPD) et la transparence commerciale.

Attention : la légalité dépend aussi de vos fournisseurs. Comme vous seriez exigeant avec un service cloud, validez leur fiabilité et la conformité de leurs produits avant de les intégrer à votre supply chain.

Est-il possible de démarrer sans statut juridique ?

Techniquement non. Même si vous rêvez de tester le dropshipping en parallèle de votre job IT, toute revente régulière implique de créer une structure légale. C’est comme vouloir héberger une appli sans serveur : impossible. En France, l’activité doit être déclarée au RCS. Pour un lancement agile, la micro-entreprise (auto-entrepreneur) est une solution accessible, avec un plafond de 188 700 € de CA annuel. Mais si votre ambition ressemble à celle d’un MVP scalable, une SASU ou EURL offrira plus de flexibilité fiscale et de protection du patrimoine.

Comment se déclarer en tant que dropshipper ?

La déclaration suit les mêmes étapes que pour tout commerce en ligne : immatriculation au RCS, choix d’un statut juridique (micro-entreprise, SASU, EURL), et inscription à la TVA si votre CA dépasse 91 900 €. Comme vous configurez un pipeline CI/CD, anticipez les éléments clés : un site avec CGV et mentions légales claires, un contrat avec vos fournisseurs, et un système de gestion des retours conforme aux 14 jours de rétractation légale. Outils recommandés : des générateurs de CGV (comme Captain Contrat) et des plateformes e-commerce comme Shopify, qui intègrent des templates RGPD-compatibles.

Quels gains peuvent espérer les dropshippers ?

Les revenus varient autant que les résultats d’un A/B test. Un débutant peut viser 1 000 à 3 000 €/mois, mais attention aux promesses alléchantes sur TikTok. Comme un projet open source, la réussite dépend de la pertinence du produit, de la qualité du fournisseur, et de votre stratégie de trafic (SEO, publicité ciblée). Les marges oscillent entre 10 % et 40 %, mais les coûts cachés (TVA, retours clients, litiges) peuvent rogner votre marge. Pour un profil comme le vôtre, passionné d’automatisation, privilégiez des outils comme Oberlo ou Printful pour fluidifier les opérations.

Comment signaler une boutique de dropshipping frauduleuse ?

Si vous tombez sur une plateforme pratiquant la contrefaçon ou les fausses promos, signalez-la via l’appli SignalConso de la DGCCRF. C’est l’équivalent d’un bug report : plus les pratiques illégales sont documentées, plus les contrôles sont efficaces. Pour des cas graves (ex. produits dangereux), contactez directement la DGCCRF avec des preuves (captures d’écran, emails). Comme vous le feriez pour un logiciel malveillant, partagez l’URL sur des forums de commerçants pour alerter la communauté.

Quel budget prévoir pour démarrer ?

Contrairement aux idées reçues, le dropshipping n’est pas gratuit. Prévoyez 500 à 2 000 € pour les coûts initiaux : nom de domaine (.fr recommandé), abonnement Shopify (29 à 299 €/mois), outils d’automatisation (Oberlo, Printful), et campagnes d’acquisition (Google Ads, Instagram). Comme l’investissement dans un SSD pour accélérer votre workflow, ces frais sont des leviers de performance. Évitez les plateformes gratuites : elles manquent d’outils de conformité (RGPD, TVA) et de crédibilité.

Quels produits se vendent le mieux en dropshipping ?

Les best-sellers ressemblent aux apps mobiles tendance : accessoires tech (enceintes, chargeurs), produits lifestyle (gourdes isothermes, sacs d’organisation), et articles de bien-être (masseurs, lampes d’ambiance). Mais comme un développeur choisit un framework adapté, vérifiez toujours la conformité (normes CE) et la disponibilité du fournisseur. En 2024, les niches émergentes incluent les gadgets écologiques (brosses à dents en bambou) et les accessoires pour télétravailleurs (pads ergonomiques, éclairages pour home office).

Peut-on vendre sur Shopify sans SIRET ?

Théoriquement non. Même si Shopify permet d’ouvrir une boutique en 10 minutes, un SIRET valide est requis dès la première vente. C’est comme vouloir publier une app sur l’App Store sans certificat développeur. La plateforme exige une identification légale pour générer des factures TVA-compatibles et respecter les règles de paiement (ex. Stripe vérifie l’identité légale). Pour un profil comme le vôtre, habitué à la conformité open source, créez d’abord votre statut juridique via l’auto-entrepreneur ou une SASU.

Quel statut juridique est le plus adapté ?

Cela dépend de vos objectifs. La micro-entreprise est idéale pour tester, avec une franchise en base de TVA sous 91 900 € CA. Mais si vous visez une croissance rapide, la SASU offre plus de flexibilité : pas de plafond de CA, séparation du patrimoine personnel/pro, et un régime social d’assimilé-salarié. Pour un profil IT comme le vôtre, amateur d’outils structurants, la SASU s’intègre mieux dans une stratégie à long terme (levées de fonds, recrutement d’une équipe technique). Comparez les options via le tableau de la section « statut juridique » pour une analyse data-driven.